Die Erzählung vom Verrat geht auf ein Gespräch im Jahr 1990 zurück

Gerade lesen andere

Die Erzählung vom Verrat geht auf ein Gespräch im Jahr 1990 zurück

Putins NATO-Beschwerde

Der russische Präsident Wladimir Putin verpasst keine Gelegenheit, der russischen Öffentlichkeit zu erklären, wie gefährlich die NATO sei, dass das Bündnis einen Krieg oder gar eine Invasion gegen Russland plane und dass die Bedrohung durch die NATO einer der Hauptgründe für den Krieg in der Ukraine sei.

Gemeinsame Streitkräfte

Es mag schwer zu glauben sein, aber Russland hat in der Vergangenheit tatsächlich mit der NATO zusammengearbeitet.

In den 1990er-Jahren bildeten Russland und die NATO sogar eine gemeinsame Einsatztruppe für die NATO-Friedensmission in Bosnien und Herzegowina.

Doch in Putins zweiter Amtszeit als Präsident verschlechterte sich die Lage erheblich.

Lesen Sie auch

Putins Münchner Rede

In einer wegweisenden Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 warf Wladimir Putin dem Westen vor, in den 1990er-Jahren gegebene mündliche Zusagen gebrochen zu haben.

Er argumentierte, diese gebrochenen Zusicherungen hätten das Völkerrecht ruiniert und das Vertrauen Russlands in westliche Institutionen schwer beschädigt.

Doch es stellt sich die Frage: Welche Zusagen meint Putin? Und hat er damit recht?

Jelzin griff die Verrats-These auf

Die Erzählung vom Verrat stammt nicht nur von Putin. Schon sein Vorgänger Boris Jelzin äußerte 1993 Unmut.

Seit Mitte der 1990er-Jahre vertrat die politische Elite Russlands – über ideologische Grenzen hinweg – die Ansicht, dass die NATO-Erweiterung einen Vertrauensbruch und eine strategische Bedrohung darstelle.

Lesen Sie auch

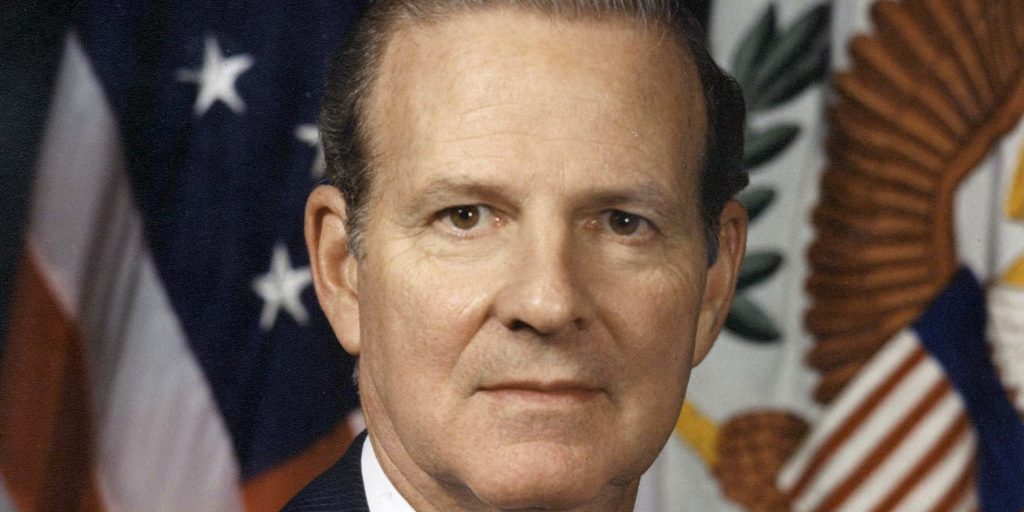

Bakers Gespräch mit Gorbatschow 1990

Im Zentrum von Russlands Anspruch steht ein Gespräch vom 9. Februar 1990.

US-Außenminister James Baker sagte dem sowjetischen Führer Michail Gorbatschow, die NATO werde sich „keinen Zoll nach Osten“ ausdehnen, falls Moskau der deutschen Wiedervereinigung zustimme.

Russland wertete dies als klare Zusage.

Helmut Kohls Unschärfe über die NATO-Zukunft

Am folgenden Tag bekräftigte Bundeskanzler Helmut Kohl diese Botschaft und sagte Gorbatschow, die NATO werde sich nicht nach Ostdeutschland ausdehnen. Seine Formulierung war vage, aber unterstützend.

Dies verstärkte den Eindruck, dass eine feste Vereinbarung – wenn auch keine formale – getroffen worden sei.

Lesen Sie auch

Eine Rede, die den Deal besiegelte?

Am 17. Mai 1990 hielt NATO-Generalsekretär Manfred Wörner eine Rede, die den Gedanken der Nicht-Erweiterung bekräftigte.

Ein verbindliches Versprechen gab es jedoch nicht.

Putin führte diese Rede später als weiteren Beweis dafür an, dass der Westen ein Versprechen abgegeben habe, das er nie einzuhalten gedachte.

Nicht im endgültigen Vertrag enthalten

Trotz dieser Äußerungen enthielt kein offizieller Vertrag eine Klausel zur NATO-Nichterweiterung.

Baker räumte später ein, er sei „ein wenig zu weit vorgestürmt“.

Lesen Sie auch

Der endgültige Vertrag bezog sich nur auf Deutschland und erwähnte die NATO-Mitgliedschaft anderer Länder nicht.

Was stand im Vertrag?

Der am 12. September 1990 unterzeichnete „Zwei-plus-Vier-Vertrag“ erlaubte ausländischen NATO-Truppen den Aufenthalt im ehemaligen Ostdeutschland – allerdings nur mit Zustimmung Deutschlands.

Über andere Staaten des Warschauer Paktes machte er keine Aussagen.

Dennoch rückte damit der NATO-Schutz nach Artikel 5 erstmals weiter nach Osten.

Unmittelbares russisches Unbehagen

Russische Entscheidungsträger warnten Gorbatschow, die NATO könne sich möglicherweise über Deutschland hinaus ausdehnen.

Lesen Sie auch

Obwohl angeblich mündliche Zusicherungen über die Begrenzung der NATO gemacht wurden, folgten keine verbindlichen Garantien.

Die Sowjetunion betrachtete dieses Auslassen als Warnsignal – und als möglichen strategischen Fehler.

Ein aufschlussreicher Austausch

Im März 1991 fragte der sowjetische Verteidigungsminister Dmitri Jasow den britischen Premierminister John Major, ob osteuropäische Länder der NATO beitreten könnten.

Major soll geantwortet haben: „So etwas wird niemals geschehen.“

Diese Bemerkung, nie schriftlich festgehalten, verstärkte Russlands Glauben an ein gebrochenes Versprechen.

Lesen Sie auch

Jelzins Brief an Clinton 1993

1993 stellte Boris Jelzin die Absichten der NATO direkt infrage.

In einem Brief an US-Präsident Bill Clinton schrieb er, eine weitere Osterweiterung verletze den Geist des Abkommens von 1990.

Jelzin forderte keinen völligen Stopp der NATO-Erweiterung, aber er wollte, dass Russlands Bedenken respektiert würden.

Die Antwort der Clinton-Regierung

Das US-Außenministerium nahm die Beschwerde ernst und bat sogar Deutschland um eine Einschätzung.

Der Mitarbeiter des deutschen Außenministers antwortete 1993, Russlands Beschwerde sei juristisch unbegründet – emotional jedoch nachvollziehbar.

Lesen Sie auch

Das Erscheinungsbild sei problematisch, stellte er fest.

Ein neuer Vertrag zur Vertrauensbildung

1997 unterzeichneten die NATO und Russland (die Sowjetunion war 1991 zerfallen) die NATO-Russland-Grundakte, um Vertrauen aufzubauen.

Doch selbst da brachte der russische Außenminister Jewgeni Primakow Bakers „Doppelspiel“ von sechs Jahren zuvor erneut zur Sprache.

Der Geist von 1990 schwebte weiter über den Gesprächen – trotz der Versuche, neu anzufangen.

Nebensätze vs. Vertragstext

Die USA reagierten mit einer internen Untersuchung der „Verrats“-Erzählung.

Lesen Sie auch

Sie kam zu dem Schluss: Zwar hätten europäische Politiker mündliche Zusicherungen gegeben, aber keine davon sei Teil eines unterzeichneten Vertrags gewesen.

Juristisch war der Westen also im Recht – doch diplomatisch war der Schaden angerichtet.

Momente russischer Zustimmung

Trotz öffentlicher Einwände signalisierte Russland gelegentlich Zustimmung.

1993 überraschte Jelzin Kollegen, als er dem polnischen Präsidenten Lech Wałęsa sagte, er akzeptiere Polens Recht, der NATO beizutreten.

Dieser Moment offenbarte eine pragmatische Seite der russischen Haltung – auch wenn sie im Inland nicht weit geteilt wurde.

Lesen Sie auch

Ein Rahmen für Dialog

Die NATO-Russland-Grundakte stoppte die NATO-Erweiterung nicht – sie schuf jedoch einen Rahmen für den Dialog.

Doch auch dieses Abkommen konnte das jahrzehntelange Misstrauen über die Ereignisse von 1990 nicht auslöschen.

Hat Russland also einen Punkt?

Auch wenn einige Politiker tatsächlich Zusicherungen machten, wurde nie ein schriftliches Abkommen über eine NATO-Nichterweiterung geschlossen.

Rechtlich gesehen hat Putin also nicht recht, wenn er behauptet, die NATO habe Russland verraten. Aber Recht und Emotion sind, wie wir wissen, zwei verschiedene Dinge.

Wird sich das je ändern?

Vertrauen braucht Zeit, um aufgebaut zu werden, kann aber in einem Augenblick zerstört werden.

Lesen Sie auch

Ob Russland in seiner Erzählung vom Verrat recht hat oder nicht – der Westen kann nicht ignorieren, wie Russland diese Ereignisse erlebt hat.

Nur die Zeit wird zeigen, ob sich der Westen und Russland jemals wieder annähern können.