Wenn weitere Forschung ebenfalls positive Ergebnisse liefert, könnte das verändern, wie wir Angstzustände und Depressionen behandeln.

Gerade lesen andere

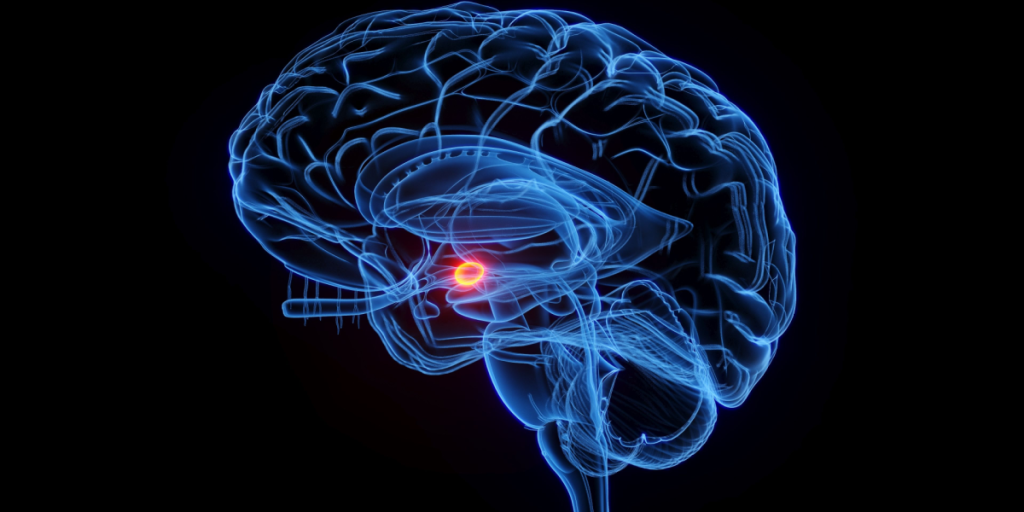

Tief im Gehirn haben Wissenschaftler eine Gruppe von Zellen identifiziert, deren Überaktivität Angstzustände, Depressionen und sozialen Rückzug auslösen kann.

Durch die Wiederherstellung des Gleichgewichts in dieser kleinen, aber mächtigen Region entdeckten sie, dass diese Effekte umkehrbar sind.

Die Arbeit, geleitet von Juan Lerma und seinem Team am spanischen Institut für Neurowissenschaften (IN), wurde Anfang dieses Jahres in iScience veröffentlicht und könnte die Art und Weise verändern, wie Wissenschaftler über die Behandlung von Stimmungsstörungen denken.

Eine neue emotionale Verbindung

Die Amygdala gilt als das emotionale Kontrollzentrum des Gehirns. Lermas Team konzentrierte sich auf einen Abschnitt, die basolaterale Amygdala, und identifizierte eine Gruppe von Neuronen, deren übermäßige Aktivität das emotionale Gleichgewicht stört.

Mithilfe genetisch veränderter Mäuse, die den GluK4-Rezeptor – der durch das Gen Grik4 reguliert wird – überproduzieren, stellten die Forschenden fest, dass diese Neuronen übermäßig erregbar wurden und die normale Kommunikation zwischen Gehirnregionen unterbrachen.

Lesen Sie auch

Die Mäuse zeigten Angst und soziales Vermeidungsverhalten, ähnlich den Symptomen menschlicher Stimmungs- und Entwicklungsstörungen.

Als die Wissenschaftler genetische Werkzeuge einsetzten, um die Grik4-Werte ausschließlich in der basolateralen Amygdala zu normalisieren, wurde die Kommunikation mit einer anderen Gruppe hemmender Neuronen – den „regelmäßig feuernden Neuronen“ in der zentrolateralen Amygdala – wiederhergestellt.

Gleichgewicht wiederhergestellt

Diese eine Korrektur reichte aus, um ängstliches und antisoziales Verhalten zu beseitigen. „Diese einfache Anpassung genügte, um angstbezogene und soziale Defizitverhalten umzukehren – das ist bemerkenswert“, sagte Erstautor Álvaro García.

Das Team bestätigte die Veränderungen mit detaillierten elektrophysiologischen Aufnahmen, die zeigen, wie Neuronen kommunizieren, sowie mit Verhaltenstests zur Messung von Angst und Depression. Die behandelten Mäuse waren ruhiger, geselliger und weniger ängstlich in offenen Räumen.

Sogar von Natur aus ängstliche Mäuse – also nicht genetisch veränderte Tiere – reagierten auf die gleiche Behandlung.

Lesen Sie auch

Laut Science Daily erklärte Lerma, diese Entdeckung deute darauf hin, dass der Mechanismus ein allgemeines Prinzip widerspiegeln könnte, wie das Gehirn Emotionen reguliert.

„Das bestätigt unsere Ergebnisse und gibt uns Vertrauen, dass der identifizierte Mechanismus nicht auf ein bestimmtes genetisches Modell beschränkt ist“, sagte er.

Über die Stimmungsregulierung hinaus

Nicht alle Funktionen erholten sich vollständig. Tests zum Erkennen von Objekten zeigten nur eine teilweise Verbesserung – ein Hinweis darauf, dass der Hippocampus und andere Gehirnregionen ebenfalls eine Rolle für emotionale und kognitive Gesundheit spielen.

Dennoch markiert die Entdeckung, dass sich durch die Modulation der Erregbarkeit in einem kleinen neuronalen Schaltkreis das emotionale Gleichgewicht wiederherstellen lässt, einen bedeutenden Fortschritt.

Anstatt die Gehirnchemie mit Medikamenten zu verändern, sehen Forschende eine Zukunft in zielgerichteten Eingriffen, die auf spezifische Zellnetzwerke abzielen.

Lesen Sie auch

Auf dem Weg zu gezielten Therapien

Diese Studie trägt zu wachsenden Belegen bei, dass emotionale Störungen durch Störungen in klar definierten neuronalen Schaltkreisen entstehen.

Die Anpassung ihrer Aktivität könnte schnellere, sicherere und wirksamere Behandlungen für Angstzustände, Depressionen und soziale Dysfunktion ermöglichen.

Finanziert wurde die Studie von der Spanischen Staatlichen Forschungsagentur, dem Exzellenzprogramm Severo Ochoa und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Sie unterstreicht, dass die Neurowissenschaft sich zunehmend in Richtung schaltkreisbasierter Präzisionsmedizin bewegt.

Die nächste Herausforderung, so Lerma, bestehe darin zu prüfen, ob ähnliche Mechanismen auch beim Menschen existieren und ob solche gezielten Anpassungen Menschen mit chronischer Angst oder Depression helfen könnten.

Sollte sich dies bestätigen, könnte diese Arbeit den Weg für gehirnbasierte Therapien ebnen, die emotionale Stabilität ohne starke Medikamente wiederherstellen.

Lesen Sie auch

Quellen: iScience, Institut für Neurowissenschaften (IN), Reuters, BBC, AP